Das griechische Wort „staurós“ heißt eigentlich Pfahl. Es wird aber auch für das römische Hinrichtungsinstrument verwendet, das auf Lateinisch „crux“ heißt. Das Kreuz bestand aus einem senkrecht feststehenden Pfahl und einem abnehmbaren Querbalken.

Einen Verurteilten band oder nagelte man zunächst mit den Armen an den Querbalken. Dann wurde der Querbalken mit dem Verurteilten hinaufgehoben und auf dem Pfahl befestigt. Danach wurden die herabhängenden Füße links und rechts mit je einem Nagel seitlich an den Pfahl genagelt. Der Querbalken war also oben auf dem Pfahl befestigt, so dass das „Kreuz“ nicht wie das übliche „t“ aussah, sondern wie ein „T“.

(Jesus wurde also nicht mit drei, sondern mit vier Nägeln angenagelt – zwei durch die Unterarme, zwei durch die Fußknöchel. Die Tafel mit der Anschuldigung gegen ihn wurde auch nicht über ihm „am“ Kreuz befestigt, sondern nach Johannes 19,19 „auf“ dem Kreuz, also oben auf dem Querbalken.)

Diese Art des Kreuzes als Hinrichtungsinstrument war ein Machtsymbol des römischen Staates und in den ersten zwei bis drei Jahrhunderten als christliches Symbol unbekannt. Das Symbol der Christen war der Fisch. Mit Kreuzen zu hantieren, ist in der christlichen Gemeinde damals niemandem in den Sinn gekommen. Erst als sich das Christentum mit dem römischen Staat zu vermischen begann, wurde das heidnische Kreuz als christliches Symbol ausgegeben, als Symbol der „christlichen“ Macht im römischen Staat.

Das „Wort vom Kreuz“, von dem Paulus spricht, bezieht sich also nicht auf einen heilbringenden Gegenstand. Es bezieht sich auf ein historisches Ereignis, die Hinrichtung des Messias, die Grundlage der Rettung. Im Neuen Testament verkündet man also nicht das „Kreuz“, sondern den „Kreuzestod“ (des Messias). Deshalb verwende ich in meiner Übersetzung zwar „Kreuz“, wenn vom Hinrichtungsinstrument die Rede ist, aber „Kreuzestod“, wenn es um das Zentrum der christlichen Botschaft geht. Das zugehörige Verbum gebe ich nicht mit „kreuzigen“ wieder, sondern aussagekräftiger mit „ans Kreuz hängen“ oder „hinrichten am Kreuz“.

Als Symbol der pseudochristlichen bzw. antichristlichen Macht steht das Kreuz auch heute noch auf Kirchtürmen, Feldfluren und Bergspitzen, hängt in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen, wird am Revers, um den Hals und am Rosenkranz getragen, wird als heiliger Gegenstand verehrt und dient – auch in der Form des Bekreuzigens – als Symbol der Unterwerfung unter die kirchliche Macht und als Segens- und Schutzzauber.

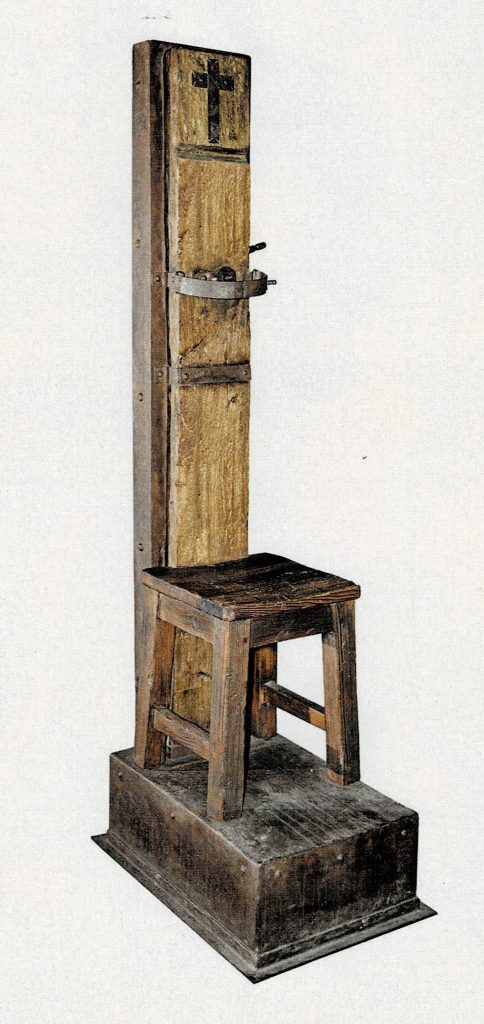

Wer sich mit der Geschichte des abendländischen „Christentums“ beschäftigt, wird darauf stoßen, dass man mit dem Kreuz nicht nur Jesus selbst tötete. Unter diesem Zeichen verfolgte man auch zahllose seiner Nachfolger. Man nannte sie „Ketzer“, sperrte sie ein, folterte sie unter Vorhaltung des Kreuzes und brachte sie um. „Kreuz“-Züge wurden nicht nur gegen Muslime im Orient und in Spanien geführt. Sie wurden auch im Herzen Europas gegen abweichende christliche Gruppierungen wie die Waldenser, Albigenser und die Katharer geführt.

Ich habe den dringenden Verdacht, dass wir es hier mit dem Zeichen des Antichristen zu tun haben. Jedenfalls kenne ich kein anderes Zeichen, auf das die Beschreibung aus der Offenbarung besser passen würde: “ … dass sie sich ein Kennzeichen machen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, … „.

Ein Beweisfoto aus unserer Zeit (Osternachtgottesdienst Moskau 2023):

Neben Putin war auch der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin vor Ort. Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt, wie die beiden das Kreuzzeichen machen. Bild: dpa

(Quelle: tagesschau.de)

Aus der Historie (Quelle: Spiegel Geschichte, Ausgabe 3/2023):